Не забывать товарищей своих… Попытка эпитафии (Об Александре Бахчиеве)

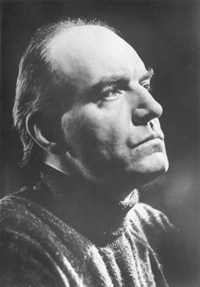

Осенью 2007 года ушёл из жизни замечательный музыкант, Народный артист России, профессор Александр Бахчиев. С его именем связаны представления о лучших традициях русской фортепианной школы, о той высокой миссии артиста, жизнь которого — вся служение профессии, искусству. Памяти Александра Георгиевича Бахчиева прошли концерты в Московской консерватории — его альма-матер, — в которую он вернулся спустя несколько десятилетий и отдал 17 лет, щедро делясь с молодежью бесценным исполнительским опытом. Обо всем этом было сказано немало тёплых и искренних слов на вечере в Малом зале консерватории.

Осенью 2007 года ушёл из жизни замечательный музыкант, Народный артист России, профессор Александр Бахчиев. С его именем связаны представления о лучших традициях русской фортепианной школы, о той высокой миссии артиста, жизнь которого — вся служение профессии, искусству. Памяти Александра Георгиевича Бахчиева прошли концерты в Московской консерватории — его альма-матер, — в которую он вернулся спустя несколько десятилетий и отдал 17 лет, щедро делясь с молодежью бесценным исполнительским опытом. Обо всем этом было сказано немало тёплых и искренних слов на вечере в Малом зале консерватории.

Отдельный концерт в честь Александра Георгиевича был дан Струнным трио Московской консерватории, где прозвучали сочинения Шумана: Три пьесы-фантазии для виолончели и фортепиано, соч. 73, «Сказочные картины» для альта и фортепиано, соч. 113, «Сказочные повествования» для кларнета и альта, соч. 132 и Фортепианный квартет, соч. 47.

Более 35-ти лет Александр Бахчиев выступал вместе с пианисткой Еленой Сорокиной. Их ансамбль называли «Золотым дуэтом России». Они были одними из первых, кто в ХХ веке возродил интерес к игре в четыре руки — жанру, когда-то пользовавшемуся огромной популярностью. Большой резонанс получила просветительская деятельность этого дуэта: их телевизионный цикл «Камерные вечера», многочисленные циклы радиопередач и тематических концертов, в рамках которых были сыграны практически все сочинения, когда-либо написанные для фортепиано в 4 руки, в том числе и уникальные малоизвестные пьесы. Дуэту посвящали свои произведения композиторы И. Манукян, Е. Подгайц, Т. Мур, Г. Фрид и другие. Бахчиев и Сорокина были президентами «Всесоюзной ассоциации фортепианных дуэтов», и уже посмертно Всероссийскому конкурсу фортепианных дуэтов «За роялем вдвоём» (с успехом прошедшему в апреле 2008 года в Вологде) было присвоено имя Александра Георгиевича Бахчиева.

Попытка эпитафии

Теперь, когда круг его земного бытия замкнулся, сквозь острую боль утраты начинает высвечиваться истинный смысл этого высокого пути. Очень трудно попасть в ту единственно верную тональность, которая была бы созвучна светлому облику покойного артиста! Внешняя, вроде бы легко расшифровывавшаяся простота была, думается, здесь деликатным прикрытием сложнейшей гармонии разнородных начал. В ком ещё сыскались бы столь естественное соединение врождённо-благородного, не нуждавшегося в мифотворческой ретуши артистизма и не менее органичной, чуравшейся показного самоуничижения скромности, истинного простодушия и изощренно-глубокого знания о сокровенных тайнах, широчайшей эрудиции и неугасимого стремления к новому, удалённости от повседневной бытовой суеты и чуткого внимания к окружающим, рафинированной аристократичности и отсутствия даже малейших признаков высокомерного снобизма…

Теперь, когда круг его земного бытия замкнулся, сквозь острую боль утраты начинает высвечиваться истинный смысл этого высокого пути. Очень трудно попасть в ту единственно верную тональность, которая была бы созвучна светлому облику покойного артиста! Внешняя, вроде бы легко расшифровывавшаяся простота была, думается, здесь деликатным прикрытием сложнейшей гармонии разнородных начал. В ком ещё сыскались бы столь естественное соединение врождённо-благородного, не нуждавшегося в мифотворческой ретуши артистизма и не менее органичной, чуравшейся показного самоуничижения скромности, истинного простодушия и изощренно-глубокого знания о сокровенных тайнах, широчайшей эрудиции и неугасимого стремления к новому, удалённости от повседневной бытовой суеты и чуткого внимания к окружающим, рафинированной аристократичности и отсутствия даже малейших признаков высокомерного снобизма…

Полифоническая многогранность творческих устремлений Бахчиева вбирала в себя и сольное исполнительство, и ансамблевое музицирование, и педагогику, и просветительство, и даже музыкально-общественную деятельность, движимую не конъюнктурными интересами, но лишь самыми чистыми и гуманными побуждениями.

Широчайший репертуарный диапазон, простиравшийся от раннего барокко до премьерных исполнений произведений современных композиторов, поразительная, никогда, впрочем, не оборачивавшаяся небрежной скороспелостью, мобильность, непогрешимый художественный вкус, безупречное пианистическое мастерство — все эти качества на протяжении полустолетия делали Бахчиева незаменимым и востребованным завсегдатаем концертных эстрад столичных, просто крупных, не очень крупных и совсем не крупных городов нашего Отечества. К сожалению, гораздо меньше, чем можно и должно было выступал он за его пределами, хотя и здесь география его гастрольных маршрутов весьма внушительна. Невероятная интенсивность концертной деятельности пианиста никогда не вызывала, однако, ощущения назойливой переизбыточности, и дело здесь не только в интереснейших, постоянно обновлявшихся, включавших в себя огромное число редкостей, программах, но и в присущей ему ненавязчиво-общительной, высоко-интеллигентной манере музыкантского высказывания. В его интерпретациях не было ни грана самолюбования, самовыпячивания — это всегда было рыцарственное, благоговейно-влюблённое, почтительное служение первоисточнику. Может быть, поэтому особенно ценными становились обращения пианиста к забытым, редко играемым или новым сочинениям, представавшим у него лучшими своими сторонами.

Когда играл Бахчиев, вообще не хотелось обсуждать и оценивать исполнение как таковое, ибо, благодаря его этически высокому бескорыстию, акцент перемещался на первозданную чистоту самой музыки. Наивысшая же степень профессиональной искусности, необходимой для достижения подобного эффекта, оказывалась незаметной, как бы само собой разумеющейся. Возможно, здесь кроется одно из объяснений некоторой «негромогласности» сольной карьеры артиста. Не забудем и о том, что его концертная биография начиналась в те легендарные годы, когда на афишах соседствовали имена Юдиной, Софроницкого, Гинзбурга, Оборина, Гринберг, Флиера, Зака, Рихтера, Гилельса… Завоевать внимание более чем избалованной аудитории и не затеряться в столь блестящей когорте было почти невозможно. Бахчиеву это удавалось…

Когда играл Бахчиев, вообще не хотелось обсуждать и оценивать исполнение как таковое, ибо, благодаря его этически высокому бескорыстию, акцент перемещался на первозданную чистоту самой музыки. Наивысшая же степень профессиональной искусности, необходимой для достижения подобного эффекта, оказывалась незаметной, как бы само собой разумеющейся. Возможно, здесь кроется одно из объяснений некоторой «негромогласности» сольной карьеры артиста. Не забудем и о том, что его концертная биография начиналась в те легендарные годы, когда на афишах соседствовали имена Юдиной, Софроницкого, Гинзбурга, Оборина, Гринберг, Флиера, Зака, Рихтера, Гилельса… Завоевать внимание более чем избалованной аудитории и не затеряться в столь блестящей когорте было почти невозможно. Бахчиеву это удавалось…

Многочисленные поездки музыканта по самым отдаленным городам и весям выполняли и просветительскую миссию, которую трудно переоценить. Сюда же примыкает и его грандиозная работа в сфере звукозаписи. Огромное фонографическое наследие пианиста ещё предстоит изучать и осваивать. К счастью, кое-что из его сольных записей в последнее время издано на компакт-дисках. Слушая их, лишний раз убеждаешься, что «большое видится на расстояньи». В этих драгоценных документах Бахчиев предстаёт пианистом не просто достойным, а, вне всякого сомнения, выдающимся. Восхищают блестящая виртуозная раскрепощённость его пианизма (Скерцо Бартока для фортепиано с оркестром), архитектоническая выверенность и масштабность концепций (Вариации на тему Шопена Рахманинова), пленительное звуковое обаяние, трепетная поэтичность, образная многоплановость (миниатюры русских композиторов), стилистическая чуткость и достоверность (вариационные циклы старых мастеров)…

Вглядываясь сегодня в исполнительский портрет Бахчиева, мы сталкиваемся с чудом гармоничного переплетения многих линий: здесь уживаются и классицистская соразмерность пропорций, и романтическая одухотворенность, и столь актуальная сегодня психологически-насыщенная обостренность интонационной жизни.

Неутолимая жажда полноты музыкального познания и общительность исполнительской натуры закономерно привели артиста к погружению в стихию ансамблевого музицирования. Искусство Бахчиева-ансамблиста — явление из ряда вон выходящее, знаменующее собой целую эпоху.

Пианисты, подвизающиеся на этом поприще, чаще всего специализируются либо на сотрудничестве с инструменталистами, либо на работе с певцами. Каждый из этих видов и в самом деле специфичен и предполагает известную автономность профессиональных систем. Александр Георгиевич в совершенстве владел и тем, и другим. К наиболее памятным вехам его партнерства с вокалистами можно отнести первое полное у нас исполнение грандиозного цикла Хиндемита «Житие Марии» с Лидией Давыдовой, программы, осуществлённые с Галиной Писаренко (уместно напомнить, что одна из них — листовская — одобрительно отмечена в дневниках Рихтера), шубертовские циклы с Алексеем Мартыновым. А ещё — многое с Ниной Исаковой, Аллой Аблабердыевой, Нелли Ли, Сергеем Яковенко… Плодотворно сотрудничал Бахчиев с выдающимися исполнителями на духовых инструментах — флейтистом Александром Корнеевым и фаготистом Валерием Поповым. Среди партнеров пианиста скрипачи Михаил Секлер и Александр Мельников, многие другие инструменталисты, струнные квартеты…

Пианисты, подвизающиеся на этом поприще, чаще всего специализируются либо на сотрудничестве с инструменталистами, либо на работе с певцами. Каждый из этих видов и в самом деле специфичен и предполагает известную автономность профессиональных систем. Александр Георгиевич в совершенстве владел и тем, и другим. К наиболее памятным вехам его партнерства с вокалистами можно отнести первое полное у нас исполнение грандиозного цикла Хиндемита «Житие Марии» с Лидией Давыдовой, программы, осуществлённые с Галиной Писаренко (уместно напомнить, что одна из них — листовская — одобрительно отмечена в дневниках Рихтера), шубертовские циклы с Алексеем Мартыновым. А ещё — многое с Ниной Исаковой, Аллой Аблабердыевой, Нелли Ли, Сергеем Яковенко… Плодотворно сотрудничал Бахчиев с выдающимися исполнителями на духовых инструментах — флейтистом Александром Корнеевым и фаготистом Валерием Поповым. Среди партнеров пианиста скрипачи Михаил Секлер и Александр Мельников, многие другие инструменталисты, струнные квартеты…

К сожалению, здесь нет возможности обнародовать весь огромный перечень ансамблей, в которых выступал Бахчиев, но один из них, самый долговременный, необходимо выделить особо. Речь пойдёт, разумеется, о знаменитом семейном фортепианном дуэте Елены Сорокиной и Александра Бахчиева. Их блистательный совместный творческий путь охватил почти четыре десятилетия непрерывной концертной и просветительской деятельности, научных и архивных изысканий. Конечно, различные, подчас очень интересные, фортепианные дуэты существовали у нас и раньше, но, пожалуй, именно Сорокина и Бахчиев впервые так раздвинули репертуарные границы, уделив, наряду с двухрояльными опусами, особое внимание четырёхручной литературе, считавшейся до того прерогативой домашнего, в лучшем случае салонного, музыкального обихода. Здесь они, несомненно, были первопроходцами и заложили краеугольный камень в основание нового, ныне получившего широкое распространение, направления. Концертные выступления дуэта привлекали не только познавательными возможностями, но неизменно доставляли высокое эстетическое наслаждение слушателям. Удивительным образом им и, пожалуй, только им удавалось увлечь и самую взыскательную профессиональную аудиторию, и великое множество не столь искушённых меломанов, и даже тех, кто, будучи изначально далёк от музыкальной классики, впервые с ней соприкасался. За эти годы сложился не просто совершенный ансамбль двух пианистов, но своеобразный дуэтный театр, в котором мы, словно по мановению волшебной режиссёрской палочки, переносились то в блестящую оживленность моцартовской Вены, то в теплую, сердечную атмосферу дружеских шубертиад, то в музыкально-литературный салон пушкинской поры, то в изысканное общество российского серебряного века либо французского Fin de siecle.

Постепенно выкристаллизовалась совершенная форма этих представлений, где немаловажную роль играли завидно краткие, но неизменно емкие, неотразимо-обаятельные комментарии Елены Геннадьевны Сорокиной, впечатление от которых усиливалось особой вслушивающейся, безмолвно-диалогической пластикой уже сидевшего за роялем Александра Георгиевича. Репертуарные пристрастия ансамблистов впечатляли всеобъемлющей безграничностью. Избегали они, пожалуй, лишь различных транскрипций и переложений, обращаясь, за редкими исключениями, только к оригинальным образцам. Среди наивысших достижений дуэта — сочинения Баха, его сыновей и учеников, неоднократно исполнявшийся ими весь четырёхручный и двухклавирный Моцарт, Глинка и его окружение, популярнейшие танцевальные шедевры Брамса и Дворжака, сюиты Рахманинова, многое из XX века, в том числе, специально для них созданное и ими вдохновленное. И всё же, среди этого величественного архипелага есть одна особо притягательная сияющая вершина — весь четырёхручный фортепианный Шуберт, ставший кульминацией и впечатляющим итогом их творчества. Остается лишь благодарно склониться перед мудростью судьбы, позволившей им осуществить этот великий замысел прежде, чем Александру Георгиевичу было ниспослано испытание тяжелой болезнью, лишившей его возможности выступать публично. Незабываемо проникновенное звучание главной темы шубертовской фа-минорной фантазии навсегда останется драгоценным символом этого уникального, неповторимого дуэта.

Постепенно выкристаллизовалась совершенная форма этих представлений, где немаловажную роль играли завидно краткие, но неизменно емкие, неотразимо-обаятельные комментарии Елены Геннадьевны Сорокиной, впечатление от которых усиливалось особой вслушивающейся, безмолвно-диалогической пластикой уже сидевшего за роялем Александра Георгиевича. Репертуарные пристрастия ансамблистов впечатляли всеобъемлющей безграничностью. Избегали они, пожалуй, лишь различных транскрипций и переложений, обращаясь, за редкими исключениями, только к оригинальным образцам. Среди наивысших достижений дуэта — сочинения Баха, его сыновей и учеников, неоднократно исполнявшийся ими весь четырёхручный и двухклавирный Моцарт, Глинка и его окружение, популярнейшие танцевальные шедевры Брамса и Дворжака, сюиты Рахманинова, многое из XX века, в том числе, специально для них созданное и ими вдохновленное. И всё же, среди этого величественного архипелага есть одна особо притягательная сияющая вершина — весь четырёхручный фортепианный Шуберт, ставший кульминацией и впечатляющим итогом их творчества. Остается лишь благодарно склониться перед мудростью судьбы, позволившей им осуществить этот великий замысел прежде, чем Александру Георгиевичу было ниспослано испытание тяжелой болезнью, лишившей его возможности выступать публично. Незабываемо проникновенное звучание главной темы шубертовской фа-минорной фантазии навсегда останется драгоценным символом этого уникального, неповторимого дуэта.

Необычно поздно, достигнув уже шестидесятилетнего рубежа, А. Г. Бахчиев пришел в педагогику. Возможно, сверхнасыщенный ритм его концертирования просто не оставлял времени для этого занятия, но не исключено, что и в этом проявились присущие ему скромность и деликатность. Вступив на педагогическую стезю во всеоружии человеческой и профессиональной умудрённости, он на протяжении почти двух десятилетий одаривал и обогащал своим присутствием Московскую консерваторию. Камерный класс профессора Бахчиева с его чудесной атмосферой уважительной коллегиальности и живой увлечённости был центром притяжения для многих, в том числе и ставших позднее весьма известными, молодых музыкантов.

Конечно, очень горько, что Александру Георгиевичу был отпущен такой небольшой педагогический срок. Его колоссального опыта хватило бы ещё на многие десятилетия щедрого общения с молодежью… Впрочем, благотворное педагогическое влияние музыканта никак не исчерпывается годами фактического служения в консерватории. Вокруг Бахчиева всегда было немало младших коллег и он, сам того не подозревая, никому ничего не навязывая, примером своего подвижничества, являл бесценное поучение для всех, кто в таковом нуждался.

Здесь мне не придумать ничего лучшего, как вновь перелистать хотя бы некоторые страницы собственных воспоминаний, бережно и благодарно запечатлевших множество таких уроков. Так случилось, что Александр Георгиевич был одним из самых первых, если не самым первым из пианистов, которых мне довелось услышать в живом концерте. Произошло это в начале 70-х годов прошлого столетия в моем родном, теперь уже заграничном, городе Батуми. Впечатление было настолько ярким, что и сегодня явственно видится зал Батумского музыкального училища, где он в тот вечер выступал, и даже слышится прекрасный тембр его фортепианного голоса. Самое удивительное, что рояль, на котором играл артист, был, как я теперь понимаю, совсем не хорош и весьма, что называется, разбит. Меня и впоследствии поражало умение А. Г. из любого, самого захудалого инструмента, извлекать благородный тон. Играть ему приходилось на разных по качеству экземплярах, но не припомню, чтобы какой-нибудь из них он в сердцах обругал. Рояли же, будто бы откликаясь на сочувственное понимание, отвечали ему благодарной взаимностью. Никакие внешние обстоятельства, будь то незаполненный зал, неважный инструмент или ещё что-то, не могли отклонить его от ответственного и вдохновенного исполнения своей миссии, позволить играть сухо, формально, вполсилы.

Хорошо помню программу того концерта, включавшую в себя наряду с Сонатой Бетховена соч. 27 №2 и экспромтами Шуберта клавирные произведения старых итальянцев, причем не только сонаты Скарлатти, но, например, и токкату Микеланджело Росси. Поучением этой программы — поучением «на вырост», осмысленным, конечно, позднее, — было то равноправное уважение, которое адресовал пианист и великим грандам музыкальной истории, и композиторам, менее обласканным капризами славы. Репертуар Бахчиева всегда отличался паритетным сосуществованием самых популярных и самых малоизвестных опусов.

Следующий сюжет относится к тому счастливому периоду, когда я учился в Московской консерватории, где, между прочим, был восторженным слушателем блестящего курса истории русской музыки, читавшегося нам Е. Г. Сорокиной. Одним из многих моих тогдашних увлечений стало творчество чешских композиторов, что и привело меня в музыкальную секцию вполне официозного общества советско-чехословацкой дружбы. Вот там-то я впервые и познакомился с Александром Георгиевичем Бахчиевым лично и поразился тому, как при его появлении мгновенно улетучивался всякий идеологический привкус, расчищая поле неподдельной заинтересованности действительно прекрасной, самобытной национальной композиторской школой.

11 октября 1993 года, в день своего 70-летия, мой незабвенный учитель Глеб Борисович Аксельрод давал юбилейный концерт в Малом зале консерватории. К тому времени я уже третий год работал в Петрозаводске и, не подозревая о том, что этим концертом завершится артистическая карьера моего профессора, специально приехал в Москву, чтобы его послушать и поздравить. Поотвыкнув уже от столичных нравов, я был неприятно поражен тем, что коллеги по консерватории не сочли нужным выказать в такой день внимание к уважаемому музыканту. Тем трогательнее было увидеть входившего в зал Александра Георгиевича, с которым мы и просидели рядом весь этот памятный вечер. Невозможно забыть, как искренне и непосредственно он радовался успеху юбиляра и с каким восхищением рассказывал в антракте о том, как прекрасно играл мой учитель сложнейшие виртуозные произведения Листа в своем давнем аспирантском концерте. Я вообще не помню, чтобы А. Г. отзывался плохо о ком-нибудь из собратьев. Внимательно следя за их творчеством, он у каждого находил что-то, достойное одобрения, о прочем предпочитая умалчивать. Справедливости ради надо сказать, что мне никогда не приходилось ни от кого слышать дурного слова и о самом Бахчиеве — даже самые недобрые языки растерянно умолкали, не находя здесь повода для злословия. Какой же это был важный урок коллегиальной солидарности и доброжелательности и каким все более недосягаемым становится этот пример в наши жесткие и циничные времена!

Новая глава этой истории началась, когда в один из своих приездов в Петрозаводск, где их, как и повсюду, преданно любили слушатели, Е. Г. Сорокина и А. Г. Бахчиев огорошили и осчастливили меня предложением исполнить совместно некоторые произведения для фортепиано в шесть рук. Позднее к нам присоединилась замечательная петрозаводская пианистка Юлия Тишкина. Количество рук, таким образом, возросло до восьми, и в одной из последующих программ мы немало изумили карельских меломанов исполнением оригинальных произведений для четырех фортепиано. Каждая из наших неизбежно малочисленных репетиций помнится как чудесный праздник, исподволь направлявшийся Александром Георгиевичем. Играть под таким скрытым, опять же деликатным и ненавязчивым руководством было истинным наслаждением ещё и потому, что его дирижерская гибкость допускала различные способы свободного музыкального дыхания. Всё, что предлагал он сам, неизменно несло в себе высшую органичность, но в то же время А. Г. всегда был готов к каким-то коррективам и совместным поискам. Помнится, как, вроде бы незамысловато, но мудро и точно он высказался при обсуждении одного из искомых темпов: «Темп должен быть таким, чтобы вся музыка в нём помещалась». Попутно, как из рога изобилия, щедро изливались интереснейшие воспоминания, приходившиеся к тому или иному случаю. Рассказал среди прочего про то, как, готовясь исполнять концерт Грига, подглядел у Рихтера некую остроумную аппликатуру и, решив воспользоваться ею в ближайшем выступлении, состоявшемся чуть ли не на следующий день, соответствующее место попросту провалил. Конечно, общение с Сорокиной и Бахчиевым было не только профессионально поучительным: наблюдая вблизи эту прекрасную артистическую пару, невозможно было не любоваться совершенной красотой их супружеского и музыкантского партнерства.

Новая глава этой истории началась, когда в один из своих приездов в Петрозаводск, где их, как и повсюду, преданно любили слушатели, Е. Г. Сорокина и А. Г. Бахчиев огорошили и осчастливили меня предложением исполнить совместно некоторые произведения для фортепиано в шесть рук. Позднее к нам присоединилась замечательная петрозаводская пианистка Юлия Тишкина. Количество рук, таким образом, возросло до восьми, и в одной из последующих программ мы немало изумили карельских меломанов исполнением оригинальных произведений для четырех фортепиано. Каждая из наших неизбежно малочисленных репетиций помнится как чудесный праздник, исподволь направлявшийся Александром Георгиевичем. Играть под таким скрытым, опять же деликатным и ненавязчивым руководством было истинным наслаждением ещё и потому, что его дирижерская гибкость допускала различные способы свободного музыкального дыхания. Всё, что предлагал он сам, неизменно несло в себе высшую органичность, но в то же время А. Г. всегда был готов к каким-то коррективам и совместным поискам. Помнится, как, вроде бы незамысловато, но мудро и точно он высказался при обсуждении одного из искомых темпов: «Темп должен быть таким, чтобы вся музыка в нём помещалась». Попутно, как из рога изобилия, щедро изливались интереснейшие воспоминания, приходившиеся к тому или иному случаю. Рассказал среди прочего про то, как, готовясь исполнять концерт Грига, подглядел у Рихтера некую остроумную аппликатуру и, решив воспользоваться ею в ближайшем выступлении, состоявшемся чуть ли не на следующий день, соответствующее место попросту провалил. Конечно, общение с Сорокиной и Бахчиевым было не только профессионально поучительным: наблюдая вблизи эту прекрасную артистическую пару, невозможно было не любоваться совершенной красотой их супружеского и музыкантского партнерства.

Несколько раз мне довелось тесно соприкасаться с Александром Георгиевичем, когда он приезжал в Петрозаводск в совсем другом качестве — председателя государственной комиссии на выпускных экзаменах в консерватории. Начать с того, что условия жизни в студенческом общежитии, где его поселяли, были, мягко говоря, тогда отнюдь не «пятизвездочными». Невозможно забыть, с какой обезоруживающей непритязательностью А. Г. утверждал, что всё совершенно замечательно и он всем доволен. Председателем он вообще был уникальным: вступал в дебаты с членами комиссии, добиваясь повышения оценки тому или иному дипломнику, потому что тот, дескать, исключительно хорошо сыграл побочную партию в сонате и за это ему должно простить всё остальное, не сокращал экзаменационные программы, а, напротив того, настаивал на исполнении всего заявленного, огорчаясь, если случались попытки что-то «утаить». Даже выступая в такой официальной роли, он ни на йоту не изменял себе и не становился «государственным чиновником». Как и во всём, что делал этот удивительный человек, движущей силой здесь была безграничная любовь к музыке и людям. Наверное, нет большего земного счастья, чем прожить жизнь, не ведающую зла, согретую любовью и до краёв наполненную радостью творчества. Верится, что Александр Георгиевич Бахчиев сполна вкусил этого блаженства и вряд ли искал каких-то иных смыслов и оправданий своего существования. Для нас же, сокрушенно глядящих вослед выдающемуся музыканту, его предназначение начинает уподобляться родниковому источнику, живительные, кристально чистые воды которого целительно-благотворно воздействуют на человеческие души и незримо питают корни несгибаемого древа высокой музыкальной культуры.

Рувим Островский

Материал опубликован в журнале «Музыкальная академия» (2008, №4). Электронный вариант статьи был опубликован на портале Российский музыкант 2.0.

mail@bakhchiev-sorokina.ru